様々な眼の病気に関するご案内

視力の測定 眼鏡の処方

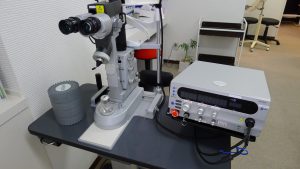

屈折度を測定するためのオートレフラクトメーター

近視の場合、目を細めて過ごす癖がつきやすく

眼鏡装用のタイミングが遅れてしまう場合があるので要注意です

片眼だけ視力が悪い時

片眼の視力が悪く、もう一方の目で0.7以上みえれば

教室の後ろの席でも黒板の字が概ね読めると考えられています

しかしながら、良い方の目が0.7以下の時は学業に支障が生じないよう対策を講じる

必要があります

左右差が著しい、不同視と呼ばれる状態も時にみつかります

眼鏡では矯正が難く、左右のバランスをとるためコンタクトの装用が適応となる場合も

少なくありません

両眼とも視力が悪い場合

両眼とも視力が悪く、レンズで矯正できるならば早めに眼鏡を所持し、装用すべきです。「眼鏡をかけると近視が進む」 などと言われることがありますが、正しいかけ方」を眼科医に尋ねましょう

高度近視の場合

眼鏡は必需品です。厚い眼鏡レンズよりも、レンズの薄いコンタクトの方が矯正効率に優れていますので、日常生活において眼鏡とコンタクトを上手に使い分けましょう

「眼鏡処方」について

眼鏡処方を行う場合、検眼検査に併せて一連の眼科検査を行い

屈折の問題以外に眼疾患の合併の有無を探ることが大切だからです

受診者の中には、PCや携帯の長時間使用で調節機能(ピント合わせ)の障害を併せもつ方が少なくありません

小児では 調節緊張(仮性近視)が見られることが多いので

処方前に点眼や数回検査が必要なこともあります

成人例では 老眼鏡の処方をきっかけに受診して

糖尿病などの成人全身疾患が見つかることも少なくありません

「眼鏡処方」に関する一連の検査は重要な診療行為です

このことはコンタクトレンズの処方においても例外でありませんので

検眼はとても大切な診療行為です

目の赤くなる代表的疾患 -結膜炎-

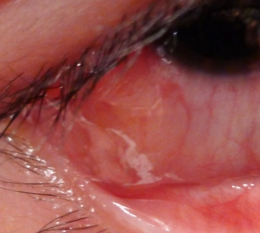

アレルギー結膜炎症例前眼部

花粉によるアレルギー結膜炎

症状

かゆみ、発赤充血、ごろごろ感やしみる感じ、涙目

既往は大切!

鼻炎のある方、季節による症状の変動のある方

喘息やアトピー体質 家族歴のある方

ドライアイの方やコンタクトレンズ装用者(コンタクトは清潔に!)

花粉症は通年性にみられます

梅雨時期から夏にかけても飛ぶ花粉

代表的な種類

イネ科

・カモガヤ 4~7月 ・ハルガヤ 4~8月 ・イネ 7~8月

キク科

・ブタクサ 8~10月 ・ヨモギ 8~10月

イネ科の特徴

イネ科が原因だと朝から症状が出やすい(スギ、ヒノキは昼に増強)

キク科の特徴

高速道路ののり面などに多く、大量に飛ぶときがある

その周囲はご注意

予防も大切

早期からの予防的点眼の開始

外出時、マスクや防御メガネ等の着用を!

ものもらい

「ものもらい」は、まぶたが腫れる病気の俗称として用いられがちですが 本来、

麦粒腫(ばくりゅうしゅ)をさす言葉です

同じような瞼の腫れる疾患に霰粒腫(さんりゅうしゆ),

毛裏炎(もうのうえん)などがあります

麦粒腫

麦粒腫は,まぶたの縁にある油分を分泌する瞼板腺のなかで細菌(黄色ぶどう球菌など)が繁殖し 化膿した状態です

急性炎症のため、まぶたが赤く腫れ 熱を持ち 痛みの強い事も特徴です。

腫脹する部分の一部に化膿した部分が現れ,これが破れると膿みが出てきます

霰粒腫

霰粒腫は 瞼板腺のなかに炎症が生じ、経過を追って肉芽腫という「しこり」を形成する病気です。麦粒腫のような腫れや膿を持つことは著しくありませんが、初期には麦粒腫と鑑別を要するような強い炎症がみられ、鑑別が難しい場合もあります。後期には炎症が慢性化し、腫れは引きますが「しこり」が明らかとなってきます。

毛嚢炎

睫毛(まつげ)の毛穴に、細菌が入り生じます

睫毛の生え方の異常が関与する場合もあります

マイボーム腺梗塞 マイボーム腺炎

瞼の脂線の閉塞による炎症と、分泌物の常亢進のみられる脂漏性炎症があります。

炎症の生じやすい方

・まぶたをよく手で触る、擦る、不衛生になるとき

・コンタクトレンズの手入れが悪い

・まぶたのメイク、アイラインが濃い

・まつげの内側までメイク

・体調の不良

・疲れやストレスがたまっているとき

・よくお酒を飲む たくさん飲む

・糖尿病など 全身・代謝疾患のある方など

瞼の周囲を清潔に!

花粉症との鑑別が重要な「はやり目」

アデノウイルスが原因

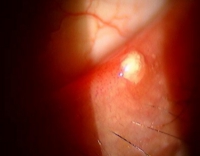

キットで検出されたアデノウイルス抗原

流行性角結膜炎と咽頭結膜熱

花粉症の季節にも多くみられ、初期には花粉症と

はやり目の鑑別がつきにくい点もやっかいです

治療や二次感染予防など、花粉症とはやり目では

大きく異なりますので、症状やその経過には注意を払う必要があります

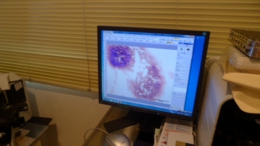

診断における塗抹鏡顕検査

診断のため眼脂(めやに)などの分泌物を、顕微鏡で観察することがあります

眼の周りから採取した涙や分泌物の中に どのような細胞がみられるのか検査することは、診断の精度をより高め、適切な治療の選択につながると考えるからです

また、観察される細胞の所見をご提示し、説明させていただきますので、病気の仕組みや、治療法について、患者様にもご理解を深めていただけます

アレルギー結膜炎、感染性(角膜)結膜炎のほか、コンタクトレンズによる角膜障害、涙のう炎などは、ありふれた疾患と考えられがちですが、多彩な原因からなることが分かります

塗抹検査で多量のリンパ球が観察された流行性角結膜炎症例

抗原が検出されない例も時にみられるので

症状や臨床所見 あるいは塗抹鏡顕微鏡検査で

多数のリンパ球を確認することが大切です

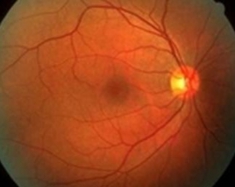

眼底検査でわかること

無散瞳眼底カメラや画像ファイリングシステム

目は心の窓と申しますが、眼は体の窓でもあります

思いの他 多彩な疾患を 眼に現れた所見を眼底にみることができます

網膜は身体の中で、神経(視神経)や血管を

直視できる臓器ですから 緑内障 高血圧 動脈硬化 糖尿病変化をとらえるのに有用です

それ以外にも貧血や血液疾患 ある種の感染症などなど

多彩な疾患がみつかるため 地方自治体や職場で行う

眼底検査検査は重要です

飛蚊症

(蚊が飛ぶようにみえる症状)

黒いススのように見えたら要注意

光は瞳孔を通って眼内に入り、網膜に焦点を結びます

途中にさえぎるものがあれば 網膜には影として移ります

影は様々な形にあらわれますが 多くの場合 小さな蚊が

多数みえるように感じることから飛蚊症と呼ばれます

多くの場合 眼球の内腔にある透明な

硝子体の混濁や変化が飛蚊症の原因

大部分の飛蚊症の症例は 生理的現象で 様子をみることが可能ですが

「黒いすすが流れるようにみえる」場合は注意しましょう

時に硝子体が網膜を牽引することで生じた網膜裂孔(網膜の裂け目)が

みつかることがあります。この裂孔は網膜剥離の発生につながることがあるので

注意が必要な状態で、治療が必要です。

その場合、多くは網膜へのレーザー治療で済む場合多く

早急に眼科を受診することが大切です

————————————————————————-

眼の疾患は多彩で、今後白内障、緑内障

網膜の糖尿病障害、ぶどう膜炎などなど

様々な疾患について記述して参ります。

updateな眼科疾患やさらなる詳細な記述のために

専用のブログを設けました。

http://ebisuclinicganka.sakura.ne.jp/wp2

よろしかったらご覧ください。

なお疾患に関するお問い合わせは電話03-6416-1477

あるいはメール ttanaka.ecg@gmail.comでも承っています

しかしながら、ご相談の内容によっては、実際の所見や状況を拝見しない限り

お答えを差し上げられない場合やコメントできない場合もあって、必ずしもご返事できない場合のあることをどうかご了承ください(院長)